Commune : Saint-Cézaire-sur-Siagne

Adresse : Rue de la Liberté, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne

Agriculteurs, pasteurs et métallurgistes

À partir de 6 000 ans avant J.-C., l'homme abandonne sa vie nomade de chasseur-cueilleur pour se sédentariser. Il devient alors agriculteur et pasteur et construit les premiers villages de pierre. C’est la période du Néolithique.

Il produit de nouveaux objets en pierre polie (haches, herminettes), découvre l'art de la poterie (5 500 ans av. J.-C.) et maîtrise la métallurgie, d’abord celle du cuivre, puis celle du bronze à partir de 2300 avant J.-C. et le fer à partir de 800 avant J.-C.

C’est au Vème millénaire avant J-C, sur la façade atlantique de l’Europe, qu’apparaissent successivement les sépultures sous dalles, les tumulus longs, les tombes à couloir. Ces ensembles funéraires vont se développer en Europe jusqu’à la fin du IVème millénaire. Dans le sud-est de la France, ces sépultures prennent la forme de dolmens.

Les dolmens abritent des sépultures collectives.

Dolmens et menhirs, forme et construction

Le terme « dolmen » n’est apparu qu’au XIXème siècle, à une époque où l’on croyait ces monuments érigés par les Celtes. En langue celte, « dol » signifie table et « men », pierre.

Dans le département des Alpes-Maritimes, les dolmens se composent généralement d’une chambre funéraire, d’un couloir d’accès et d’un tumulus qui englobe le tout et ainsi protège la sépulture et la cache aux regards.

Ils sont, la plupart du temps, érigés en hauteur (sommets ou flancs de colline, crêtes ou plateaux). Parfois, la présence de grandes dalles et de blocs de pierres a conditionné le choix du site d’implantation.

- La chambre funéraire ou cella, au centre du tumulus, est généralement carrée ou rectangulaire, exceptionnellement trapézoïdale (dolmen de l’Apparat à Saint-Vallier-de-Thiey) et mesure rarement plus que 2 m de long sur 1,50 m de large. Elle est composée d’un chevet, grande dalle monolithique formant la paroi à l’est, et de parois latérales réalisées la plus part du temps, en combinant dalles et pierres sèches. Dans certains dolmens on peut trouver des parois latérales entièrement constituées de dalles (oethostates), ou de simples murets de pierres sèches. La dalle de couverture devait être monolithique, mais seuls quelques dolmens dans le Var en possèdent encore une en place. Il se peut que certains dolmens aient été couverts de bois. À l’ouest, deux piliers encadrent l’entrée.

- Le couloir, mesurant rarement plus d’1,5m de long, est centré et plus étroit que la chambre, son appareillage est identique à celui des parois latérales. Il n’aboutit jamais à la périphérie du tumulus.

- Le tumulus est le plus souvent circulaire, son diamètre variable (de 5,50 m pour le dolmen de Colle-basse n°2 à Saint-Cézaire-sur-Siagne à 25m pour le dolmen des Peyraoutes à Roquefort-les-Pins). Il est constitué d’un amoncellement de pierres (cairn), d’un amoncellement de terre (tertre) ou d’un mélange des deux.

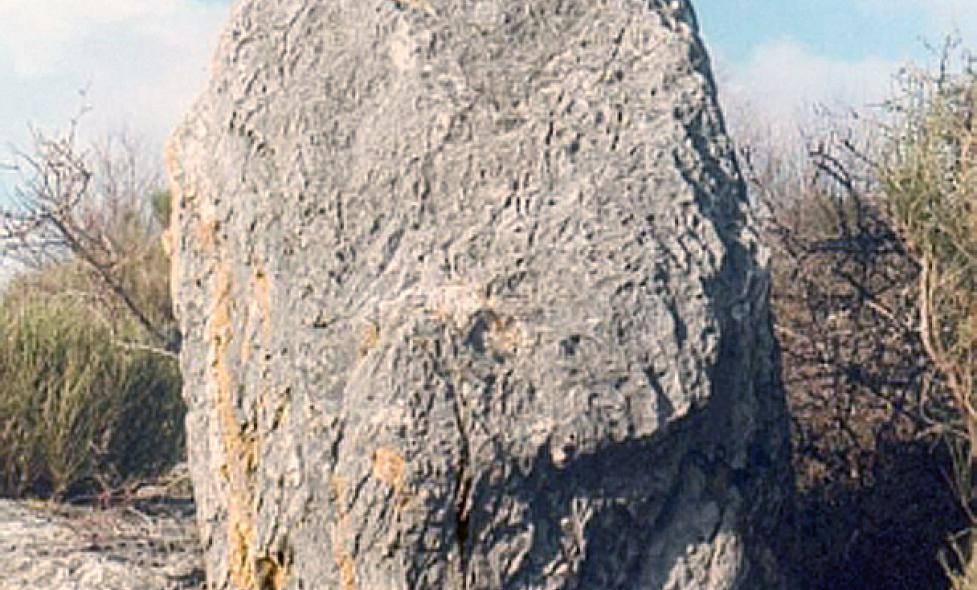

Les menhirs sont des blocs dressés, souvent isolés parfois alignés ou en cercle. Ils ont probablement une fonction symbolique.

Emergence et développement

Dans le sud-est de la France, c’est à la fin du Néolithique, (à partir de la fin du IVème millénaire avant notre ère) que se développe le Mégalithisme, du grec « mega », grand et « lithos », pierre : phénomène mondial qui consiste à utiliser de gros blocs de pierres (mégalithes), le plus souvent brutes de taille. (Jean-Pierre Mohen, 1997)

Édifiées par l’homme, ces structures artificielles sont des sépultures collectives.

Utilisées durant une très longue période, on y trouve les traces de plusieurs inhumations successives, avec la présence de mobilier funéraire accompagnant les défunts.

Ces pratiques apparaissent à la fin du 4ème millénaire et se développent durant la première moitié du 3ème millénaire dans la partie orientale de la Provence.

Ces sépultures dolméniques ont été utilisées jusqu’à la fin de cette période et même au delà (le dolmen des Peyraoutes à Roquefort-les-Pins a révélé plusieurs périodes d’occupations.)

Les pratiques funéraires associées à ces grandes sépultures mégalithiques vont perdurer jusqu’au début de l’âge du bronze, entre 2100 et 1500 avant J-C, avant d’être supplantées par de nouvelles habitudes funéraires et tomber progressivement dans l’oubli.

Localisation

On recense environ une centaine de dolmens en Provence qui forment la limite sud-est de l'expansion mégalithique dans le sud de la France.

On trouve une concentration exceptionnelle de dolmens sur les communes de Cabris, Saint-Cézaire et Saint-Vallier-de-Thiey qui en comptent, en effet, à elles seules, une vingtaine.

Ils présentent des configurations différentes suivant leur implantation géographique: dolmens alpins, dolmens à chambre allongée de Provence occidentale, dolmens à chambre carrée de Provence orientale.

Fonctionnement de la tombe, pratiques et rituels

Les tombes sont réutilisées, les ossements régulièrement rangés pour dégager de la place, on y décompte de très nombreuses inhumations, plusieurs dizaines voire plus (172 au dolmen des Peyaroutes). Cette réutilisation pose le problème de l’accès à la chambre funéraire pour déposer de nouveaux corps, puisque le couloir n’arrive jamais à la périphérie du tumulus. Des hypothèses sont avancées : l’entrée par le couloir dégagé des blocs qui l’obstruaient ou par le sommet recouvert de matériaux facilement déplaçables, puisque peu de dalles de couverture ont été retrouvées. On peut évoquer l’hypothèse que la posse de la couverture mégalithique et/ou la construction du tumulus correspondraient à une condamnation définitive de la tombe.

Durant la phase d’utilisation de la sépulture, un nouveau dallage est posé entre les couches d’ossements.

Bien que l’inhumation ait été majoritairement pratiquée, l’incinération était une pratique usitée. Dans ce cas, les restes et les cendres étaient, eux aussi, placés dans le dolmen.

Les éléments de parure, perles et pendeloques en cristal de roche, stéatite, calcaire, coquillage, bronze ou cuivre, constituent les vestiges les plus représentés du mobilier funéraire. On trouve aussi des tessons de céramique, des pointes de flèches, des lames et poignards en silex et en métal.

Inventaire des dolmens des Alpes-Maritimes

Cabris

- Dolmen du Pomeiret (ou de Clauds et Pomeiret), au nord-est du village, sur la colline du Pomeiret.

- Dolmen du Coulet de Stramousse, 1km à l’est du village.

Escragnolles

- Dolmen des Claps, 600m au sud-est du village.

Le Rouret

- Dolmen de Clamarquier, 1km au sud-est du Collet du Rouret.

- Dolmen de la Bastide du Castellaras, 1km au sud-est du château du Rouret.

Lucéram

- Dolmen de Piera Cava, sur la rive gauche du Loup, à l’extrémité la plus élevée du camp des Romains.

Roquebrune-Cap-Martin

- Dolmen de l’Agerbol, localisation exacte inconnue.

Roquefort-les-Pins

- Dolmen des Peyraoutes, 1km au nord-est du hameau de Notre-Dame.

Saint-Cézaire-sur-Siagne

- Dolmen des Puades, 300m au sud-est du col de la Lèque

- Dolmen de Mauvans Sud, 3km au nord-est du village.

- Dolmen des Vallons, localisation exacte inconnue.

- Dolmen du Prignon, 2,5km au nord-est du village.

- Dolmen de la Graou, 2km à l’est du village.

- Dolmen de l’Aspe (ou des Bernards), 2km à l’est du village

- Dolmen de Colle-basse n°1 (ou de bois d’Armon), 3,5km à l’est-nord-est du village.

- Dolmen de Colle-basse n°2, 50m au sud-ouest du dolmen n°1.

- Dolmen de Serre Dinguille, entre Grasse et Saint-Cézaire-sur-Siagne, en face de la maison de retraite du Brusquet.

Saint-Vallier-de-Thiey

- Dolmen d’Arboin (ou des Arboins), 1,5km à l’est-sud-est du village.

- Dolmen de l’Apparat (ou de la Para), 500m au sud de l’église de Saint-Vallier.

- Dolmen du Dégoutai, 3km au sud-ouest du village.

- Dolmen de Verdoline, 2km au sud du village.

Tourrettes-sur-Loup

- Dolmen de Cantracier, 1km à l’est du Pont-du-Loup.

Vence

- Dolmen des Blaquières, au nord du village.

Pour en savoir plus :

- Site Internet de l'Institut de préhistoire et d'archéologie des Alpes-Maritimes (IPAAM) : http://www.ipaam.fr/

- Site Internet du Cercle d'histoire et d'archéologie des des Alpes-Maritimes : http://www.archeam.fr/

Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.